今帰仁城跡・発掘された生活雑貨

今帰仁グスクから発掘された生活雑貨

産地の記されていないものは琉球で制作されたと推定される地元のもの。

1.刀子(とうす)

いわゆる切り出しナイフ。柄の部分は木製であったが朽ちて失われた。刃は錆びているため赤荼けているが当時これらは生活利器として使われていたと考えられる。

- 刃渡り5.7センチメートル、重さ11.2キログラム、主郭A-2 2層上部出土

2.磨刀石(まとうせき)

開けられた穴に紐を通し、腰からぶら下げて持ち歩いたと考えられる。携帯用の砥石でこれで刀を研いだと考えられる。

- 長さ14センチメートル、重さ100グラム、主郭9層出土

3.玉(たま)

いわゆるビーズ。現在もノロ家の伝承製品が存在するので、その使い方を推測することができる。今帰仁城跡の発掘でもたくさん見つかっている。ガラスでできた赤、青、茶色、黄色、白のいろいろな色のビーズが見つかっている。

- 主郭出土

4.蓋(ふた:タイ産)

土器の蓋。タイ産のもので同じくタイ産の壺の蓋として沖縄までやってきたと考えられている。落し蓋で中央に取っ手がついている。

- 今本D-1東壁内出土

5.青花皿(せいかさら:中国産)

中国の景徳鎮で焼かれた明の時代の品物。白地に青で描かれている文様は唐草文と如意頭文。

- 口径:14.5センチメートル、高さ:3.4センチメートル、志慶真門郭出土

6.褐釉陶器の壺(かつゆうとうきのつぼ:タイ産)

焼き物の壺の身でおおよそ2斗(約36リットル)は人ると推定される。タイ産の壺で中には酒(香花酒)が入れられ運ばれたと考えられている。

- 口径:18センチメートル、高さ:推定66センチメートル、主郭出土

7.鉄鏃(てつぞく)

鉄で作られた武器で、矢の先に付けられたと考えられる。現在では錆びているが、飛んできたらひとたまりもなさそうだ。

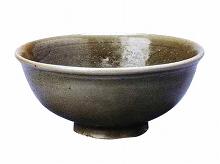

8.青磁碗(せいじわん:中国産)

緑色の焼き物で、竜泉窯という中国の窯で焼かれた器。多くは割れているためくっつけて復元したものが多いが、穴に埋められていたため本品は完全な形で出土している。

- 口径:16センチメートル、器高:7.5センチメートル、主郭第2号土坑出土

9.染付雲馬文壺(そめつけうんばもんつぼ:ベトナム産)

白色の器に青で絵を描いた染付けといわれる焼き物で、ベトナム産の優品。

- 口径:15.1センチメートル、器高:推定19センチメートル、主郭出土

10.色絵合子(いろえごうす:ベトナム産)

白色の器に赤や青で絵を描いた色絵といわれる焼き物で、ベトナム産の優品。

- 口径:7.3センチメートル、器高:4.4センチメートル、主郭出土

11.象嵌青磁八角杯(ぞうがんせいじはっかくはい:高麗産)

青色の焼き物で、白い土で花の模様を描いた杯で韓国産の器。沖縄でも類例の少ない珍しい品物。

- 口径:10.5センチメートル、器高:4.5センチメートル、主郭6層出土

12.土器碗(どきわん)

窯を使わずに野焼きで焼かれた焼き物。什器として使われたと考えられる。底には葉っぱの跡が残る。

- 口径:12.1センチメートル、器高:4.3センチメートル、主郭5・4層出土

13.貝匙(かいさじ)

ヤコウガイという貝の貝殻を利用した匙。おもろさうしに登場する按司が所有した祭具「玉御柄杓」がこれであったのではと想像される。

- 長さ:6.8センチメートル、重量:7.8グラム、主郭B-1 2層下部出土

14.貝殻

貝の殼がグスクの中からたくさん出土する。これは当時の人が食べてその殼を捨てたためと考えられる。シャコガイやアラスジケマンガイやマガキガイが多く見られる。

15.銭(中国産)

中国の貨幣でこの頃アジア世界で最も流通した。一番多く出土するのは三山の時代で洪武・永楽年のものが多い。

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 歴史文化センター

〒905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊5110番地

電話番号:0980-56-5767

更新日:2024年01月04日